国際シンポジウム:平等国家ノルウェーの「サクセスストーリー」

ディスカッサントコメント

戸谷陽子 お茶の水女子大学教授/ジェンダー研究所所長

リングローズ先生のご報告からは、ノルウェーのジェンダー平等に関する多くの情報とそして重要な示唆を得ることができまして、たいへん教育的なまた、刺激的な経験となりました。先生が参照された数々のデータの数値によって明らかになったのは、ノルウェーと日本の状況の差異はもちろんのこと、これからわたくしたちがここ日本で展開し、実行するべきジェンダー平等への努力と、その際に待ち受ける数々の問題が想起され、たいへん参考になったと同時にとても刺激されましたことにまずは深く感謝いたします。

「パラドックス」という言葉で説明されたように、ジェンダー平等を標榜する際に、避けがたくついてまわる矛盾の問題があります。家事や育児の無償労働に誰が携わるか、そこにまつわる権力の非対称性の問題、移民等現代のグローバル化にともなう労働の問題。こうした課題についても深く目配りをされた秀逸な報告を聞かせていただきました。

ジェンダー平等を促進するための特に重要な条件は、意識改革や啓蒙を含めた「教育」と、「立法」および「法制化」による制度の定着という2つの側面であるとわたくしは考えておりますが、それに照らして考えると、現在の日本のわたくしたちの課題は明らかです。

そこで本日この場でのわたくしの応答では、先生の報告に対して、とくに①制度と②文化―すなわち法制化と教育といった2つの観点からコメントし、質問をさせていただければと考えております。では始めます。

報告の中でリングローズ先生は、20世紀の半ば以降、国家フェミニズムを推進するノルウェーについて、「国家の意思決定および国民へのサービスに対し、男女平等にアクセスがあること」と定義した、ヘルガ・へルネスを挙げていらっしゃいます。ここから、国家の意思決定の場での女性の代表性が重要であり、それが実現されてこそノルウェーのような数値となるということがよくわかります。

列国会議同盟の最新データ(2020年10月1日現在)によると、日本の衆議院の女性議員割合は9.9%で、世界193カ国中167位。世界平均は25.2%です。この事実から、日本のフェミニスト国家へのはるかな距離は、不利益を被る側の女性の意見が十分立法に反映されないこと、すなわち女性の政治参加が少ないからであると断言できると思います。そのひとつの例として、選択的夫婦別姓についての議論があります。

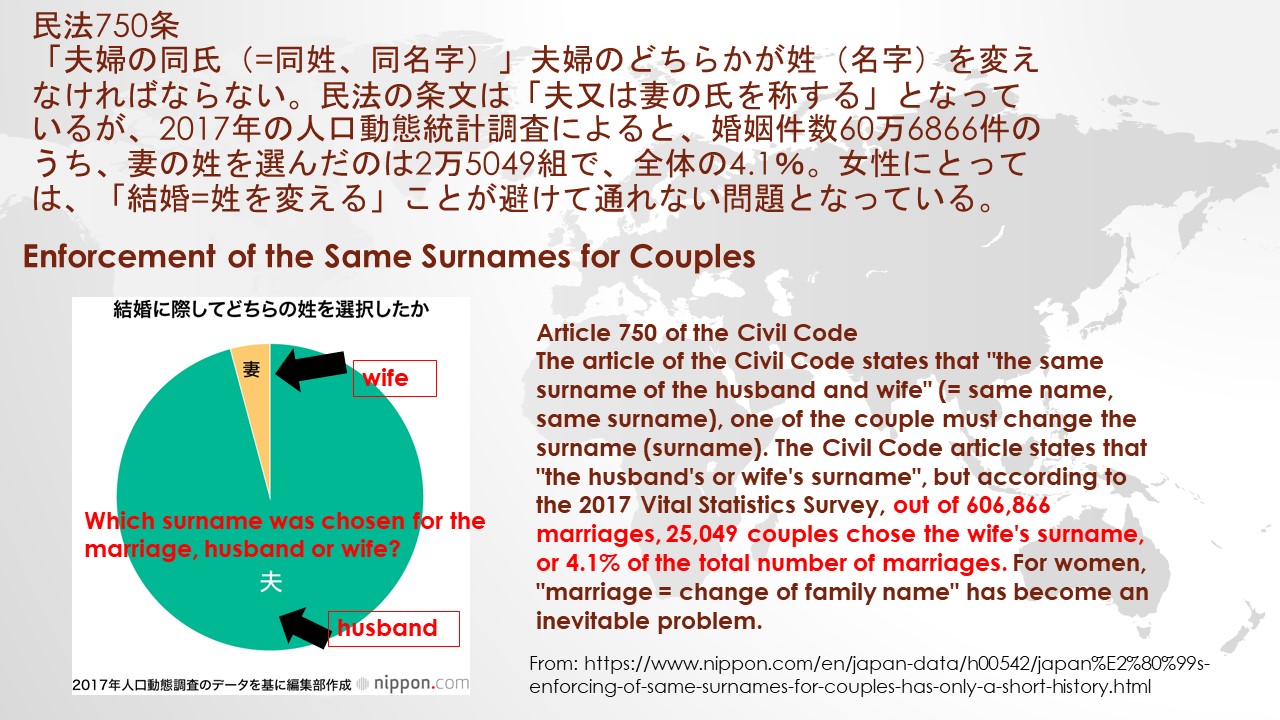

民法750条では、法的に結婚したカップルは、同じ姓を名乗らなくてはいけないことになっています。これは、世界でも唯一の決まりだそうで、他に例をみないと聞いていますが、慣習として、妻の側が夫の姓を名乗るために姓を変更する場合が圧倒的に多いのです。銀行をはじめあらゆる口座名義等の変更を余儀なくされ、公的な書類の書き替えの煩雑な事務手続きが、膨大な時間とエネルギーを要するということにとどまらず、名前にかかわるアイデンティティをはく奪されたと感じるのは多くの場合、女性の側です。

参考:「先進国で唯一「夫婦同姓」義務の日本 : 妻の姓選ぶカップルわずか4%」、ニッポンドットコム、2019年9月18日

女性の社会進出が重要視され、女性を労働市場に駆り出そうという政府の試みが始まって久しいのに、職場では結婚後に女性は姓を変え、社会的な存在として認められないと感じるということが、さほどの深刻な問題として認識されず、したがって、いつまでも家父長制の残滓に振り回されるというこの事態が、なかなか夫婦別姓の制度として刷新されることがないのは、立法を定める国会という男性多数の機関で、女性の声が反映されないという制度的な問題が原因の一つであります。

法制度は確立していても実施が伴わない制度もあります。日本の育児休業制度は手厚いものですが、男性の育児休業取得レベルは低いままです。家事・育児は女性の仕事であるという認識が、共働き家庭も含めて広く受け入れられているために、男性の側の育児休暇も、法の下では保証されているはずなのに、同調圧力やハラスメントにより、男性が育児に参加しにくいという問題も指摘されています。

ここで、リングローズ先生にご教示いただきたいことがあります。ヘルガ・へルネスの言う国家フェミニズムを推進した20世紀半ば、クォータ制などの制度を導入されたと想像しますが、その折に、男性側からのバックラッシュ、または伝統的なジェンダー規範を支持する女性たちからのバックラッシュにはどのようなものがありましたでしょうか。そして、それにどのように対処されたのでしょうか。

というのも日本ではつい最近、ある保守系の女性国会議員が「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」の増設方針を内閣府の官僚が説明した際に、「女性はいくらでもウソをつけますから」と発言して増設に反対し、大きな問題となりました。性被害に遭ったのは、女性の側に落ち度があると解釈できる発言であり、数少ない女性議員が、女性の意見を代表する側ではなく、旧態依然とした男性優位の価値観を代表する意識の低い発言をするということは、自身の立場性を、男性の側に同一視して権力を行使しようとするもので、女性の連帯を内側から分断するものであります。女性の代表性の数値には、こうした名誉男性的な女性をも未だ含まれているという残念な事実があります。

また、男女平等の制度化に際して、男性側に対してどのようなインセンティヴが提示されたかや、どのようにして男性たちの協力を得たのかをお伺いできればと思っています。

ここまで、制度や法制という点からコメントしましたが、次に文化や教育、啓蒙活動という観点からコメントしたいと思います。

わたくしの専門分野は、表象文化論、とくに演劇やパフォーマンス研究で、このINTPARTに参加して、現在みなさんとともに論文集を編纂しているのですが、わたくしは、ノルウェーの劇作家イプセンの『人形の家』(1879)という戯曲の日本での受容について考察しています。イプセンは、19世紀末から20世紀初頭にかけての演劇界で、モダニズムを推進した劇作家です。当時の現実社会における問題を扱い、19世紀に主流であったメロドラマのような作劇法ではなく、実験的な作品を発表したことで知られています。銀行家の妻として庇護されたと思っていた生活が、実は虚構であったことに気づいた『人形の家』の主人公ノラの登場は、演劇史上画期的なものであったことは、誰もが知るところかと思います。

イプセンは他にも、恋人を残して世界を放浪する自己中オトコを主人公とする『ペール・ギュント』(1867)、女性という病を抱えた理解しがたい悪女を登場させた『ヘッダ・ガブレル』(1890)などの作品を発表しており、そこから、100年以上前のノルウェーには、もちろん現在とは異なる家父長制を基調としたジェンダー観が存在していたことをはっきりと知ることができます。

『人形の家』が日本に移入された20世紀初頭に、男性の芸術家や知識人および一般観客と、女性のそれらでは、反応が異なっており、わたくしの論点のひとつは、日本の男性芸術家・知識人たちが、モダニズムという新たな芸術形式を推進することに興味を抱いたのに対して、青踏のメンバーである女性文学者や論者たちは、一枚岩ではありませんでしたが、しかしいずれも作品中で提示される女性をめぐる社会課題自体に具体的に取り組むことに力点を置いていたということです。

いずれにしろ、100年以上たった現在、ノルウェーの文化は、ジェンダー規範という点では、大きく変わっていることは明らかです。文化が変化した、という事実にわたくしはとても興味を持つのですが、この文化の変節に関して、具体的にはどのような契機があったのでしょうか。

現在女子大学において、女子の高等教育や意識の改革は重要であるという使命感から、わたくしどもは、女子の教育に心血を注いています。それは重要なことであるのは明らかなこととして、男性側を含む世の中全体の意識、すなわち文化を変えていくには、先に述べた制度の整備と、そして教育という観点が欠かせないと思うのですが、具体的にノルウェーは、文化面ではどのような具体的なインセンティヴをもって、文化を変えていかれたのでしょうか。かなりあいまいな質問ではありますが、ぜひとも参考にさせていただきたく、具体的な例などがありましたらご教示いただけますようお願いいたします。

戸谷陽子

お茶の水女子大学人文科学系教授、ジェンダー研究所長。専門分野はアメリカ文学・演劇(劇作家ガートルード・スタイン、テネシー・ウィリアムズ、サム・シェパード、マリア・アイリーン・フォルネス等)、パフォーマンス研究、文化政策。共著書に『パフォーマンス研究のキーワード:批判的カルチュラル・スタディーズ入門』(高橋雄一郎・鈴木健編、2010)、『境界を越えるアメリカ演劇:オールタナティヴな演劇の理解』(一ノ瀬和夫・外岡尚美編、2001)コロンビア大学大学院在学中に、歌舞伎や能、文楽等日本の伝統芸能や現代演劇のニューヨーク招聘公演のリエゾンとして、また、ニューヨークの前衛演劇作家/演出家のアシスタントとして実践活動に従事した経験をもつ。